中国は当初核搭載巡航ミサイルに関心を持っていた。 X-600(左図)と呼ばれる核搭載巡航ミサイル開発は1977年に開始されたことが

、1995年にロシアの報告文書で明らかにされた。 X-600 は1990年代後半に初飛行している。

中国は当初核搭載巡航ミサイルに関心を持っていた。 X-600(左図)と呼ばれる核搭載巡航ミサイル開発は1977年に開始されたことが

、1995年にロシアの報告文書で明らかにされた。 X-600 は1990年代後半に初飛行している。 中国はこの時点で既に TERCOM 技術を習得していたと見られている。

中国はこの時点で既に TERCOM 技術を習得していたと見られている。1980年代の中頃には、巡航ミサイル開発のために第8359研究所と、中国巡航ミサイル研究所が設立された。 中国巡航ミサイル研究所 は、かつて Hai Ying-1、Hai Ying-2 (Silkworm) 対艦ミサイルシリーズを開発した Hai Ying 電気機械技術学院が名称変更したものと見 られる。

通常兵器としての LACM の開発は湾岸戦争を契機に始まった。 1990年代にはイラク、アフガン、ボスニア及びコソボ等で発射された600発以上のトマホークのうち、少なくとも6発の不発弾が報告確 認されており、これが中国に送られコンピュータ、エンジン、機体及び GPS/INS 等の技術が利用されている公算も否定できない。

Kh-55 は最大射程3,000kmの核弾頭 CM であるが、ロシアは Kh-55 を通常弾頭型 Kh-555 に改造すると共に、射程250〜280kmの Kh-65 を開発している。

更に中国は最近、ロシアから射程300kmの対艦巡航ミサイル 3M-14E1 "Club-S" の LACM 型を購入した模様である。 3M-14E は小型で

、潜水艦の533mm魚雷発射管から発射でき、巡航速度は亜音速モードで Mach 0.6〜0.8、超音速モードで Mach 2.9 である。 これら海外からの技術を取り入れて開発したと見られるのが一連の HN (Hong Niao: 紅鳥) シリーズ LACM である。

近年報じられている DH-10 と呼ばれる開発中の LACM は、当初 HN シリーズの最新型と見られて HN-2000 などと呼ばれていたが、最近

では DH-10 (Dong Hai-10:東海-10) と呼ばれ、HN シリーズとは別の系列である模様である。

中国はイスラエルとの武器技術交流が盛んで、今ではイスラエルがロシアに次ぐ武器供給元になっている。 イスラエルは1991年に Harpy を中国に輸出した。 Harpy は一見 UAV の様であるが、実際には32kgの弾頭を搭載して500kmを飛行する LACM である。 台湾は、台湾へとどく中国が保有する CM は今のところ Harpy だけで、90基を保有していると見ている。 2003年に米 DIA が出した LACM の脅威が増大しているとする分析結果の中で、中国は2030年までに数百発の LACM を保有すると見積も っている。 |

|

|

| Harpy Lethal UAV | Delilah |

|

2004年6月にはイスラエルが Harpy の補用品を輸出しようとしたが、米国はこの補用品は Harpy の能力向上用改修キットと見て、米国

イスラエル間の摩擦が生起した。 また1995年に中国は、イスラエルが開発中の Delilah ARM から発展した射程230mileの巡航ミサイル計画に出資している。 このことか ら将来中国が Delilah LACM の導入か、その技術を用いた新型 LACM を開発する可能性がある。 |

2005年3月には、ウクライナから2001年に18発の Kh-55(右図)がイラン及び中国へ密輸出されていたことが発覚し、そのうち6発が中国

に送られていた。 この結果、中国は Kh-55 の技術を入手したことが明らかになった。

2005年3月には、ウクライナから2001年に18発の Kh-55(右図)がイラン及び中国へ密輸出されていたことが発覚し、そのうち6発が中国

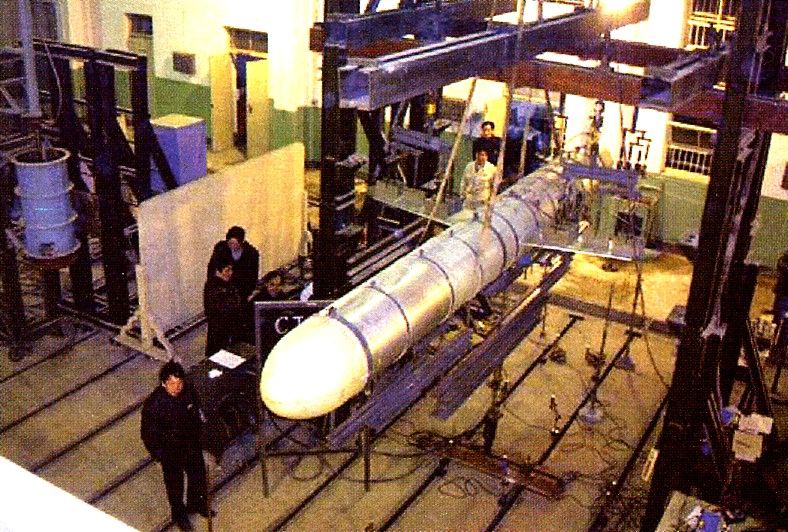

に送られていた。 この結果、中国は Kh-55 の技術を入手したことが明らかになった。 左図は機種不明 CM の開発が進められている光景である。

左図は機種不明 CM の開発が進められている光景である。

・YJ-62

・YJ-62 HN-2 の主要諸元は以下の通りである。

HN-2 の主要諸元は以下の通りである。

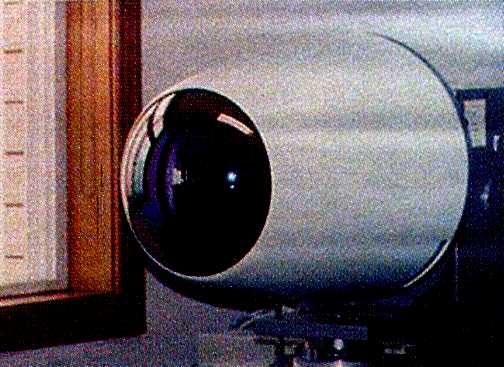

2004年6月に YJ-63 に搭載する KD-63 (右図) 及び KDD-88 シーカをエアショーに展示した。 KDD-88 の搭載機種は明らかにされてい

ない。

2004年6月に YJ-63 に搭載する KD-63 (右図) 及び KDD-88 シーカをエアショーに展示した。 KDD-88 の搭載機種は明らかにされてい

ない。

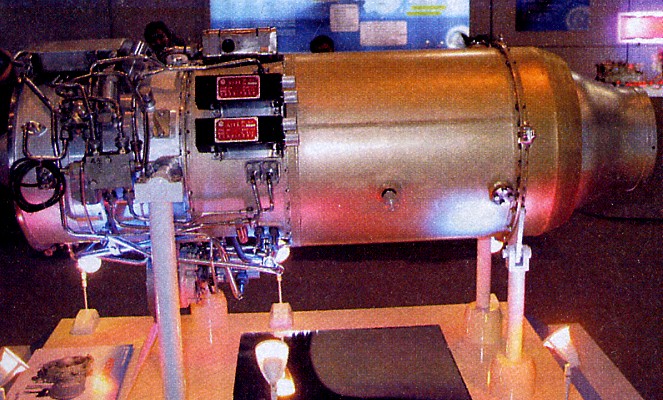

中国の CAIC社傘下の GTE (Gas Turbine Establishment) が、WS500 ターボファンエンジンシリーズを開発し、中国航空ショー2004に

展示した。

中国の CAIC社傘下の GTE (Gas Turbine Establishment) が、WS500 ターボファンエンジンシリーズを開発し、中国航空ショー2004に

展示した。 中国は既に Kh-31(右図)を Su-30MK2 搭載用に装備しており、その技術は早晩吸収できると見られることから、固体燃料インテグラ

ムラムジェットエンジン搭載で Kh-31 級の高速、高運動性能を持つ CM が出現する可能性は高い。

中国は既に Kh-31(右図)を Su-30MK2 搭載用に装備しており、その技術は早晩吸収できると見られることから、固体燃料インテグラ

ムラムジェットエンジン搭載で Kh-31 級の高速、高運動性能を持つ CM が出現する可能性は高い。 超音速突入の場合シーカには DBS などの高分解能レーダが考えられ、3M-14E (Club-S: 右図) の様にレーダ画像と 3D イメージデータ

との照合を行うことも可能である。 中国は戦闘機に搭載する FCS レーダの開発を進めており、高分解能レーダシーカ開発の技術も有す

ると見なせる。

超音速突入の場合シーカには DBS などの高分解能レーダが考えられ、3M-14E (Club-S: 右図) の様にレーダ画像と 3D イメージデータ

との照合を行うことも可能である。 中国は戦闘機に搭載する FCS レーダの開発を進めており、高分解能レーダシーカ開発の技術も有す

ると見なせる。 インドは長く中国と軍事的対立関係にあったが、最近両国間には融和の兆しが見えている。 その上インドは BrahMos を輸出を前提に

開発しており、中国が希望すれば輸出もあり得る。

インドは長く中国と軍事的対立関係にあったが、最近両国間には融和の兆しが見えている。 その上インドは BrahMos を輸出を前提に

開発しており、中国が希望すれば輸出もあり得る。